Nous somme s conscients des efforts que fournit l’association Kentaja, des défis qu’elle relève, et parce que croyons au travail qu’elle réalise, c’est-à-dire l’accueil d’enfants et d’adolescents en situation d’extrême pauvreté et d’exclusion sociale, notre principal objectif est de lui offrir le meilleur soutien possible.

s conscients des efforts que fournit l’association Kentaja, des défis qu’elle relève, et parce que croyons au travail qu’elle réalise, c’est-à-dire l’accueil d’enfants et d’adolescents en situation d’extrême pauvreté et d’exclusion sociale, notre principal objectif est de lui offrir le meilleur soutien possible.

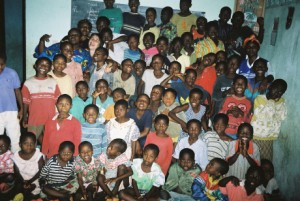

À travers ses foyers de Nkongsamba, Bakau et Badzuidjong, l’association Kentaja accueille des enfants âgés de 5 à 16 ans et leur offre l’hébergement, les soins de base, une scolarisation, une réinsertion et une formation professionnelle.

OBJECTIFS ET MÉTHODES DE TRAVAIL

L’objectif de l’association Kentaja est d’aider les enfants en situation difficile, abandonnés, déshérités, etc., lesquels sont recueillis par son foyer d’accueil afin de les nourrir, de les scolariser, de les distraire et de les réintégrer dans la société.

L’association entend mener à bien des actions sociales et humanitaires et réaliser des projets de développement dans différents domaines : l’éducation, la santé, l’émancipation de la femme, la réinsertion des personnes à mobilité réduite, l’agriculture…

L’association Kentaja intervient dans le dépistage, l’identification et l’analyse des différentes situations des enfants et adolescents dans le besoin. Une fois que chaque cas a été étudié, un rapport préliminaire est remis à la Délégation du ministère des Affaires sociales au Cameroun. Dès que l’enfant est admis dans le foyer, l’association recherche les ressources matérielles et financières nécessaires pour répondre à ses besoins élémentaires liés à l’accueil, la santé, l’éducation et au développement personnel.

Après cette première étape, chaque enfant ou adolescent est orienté vers une formation afin qu’il devienne autonome. L’association œuvre également pour la réintégration des enfants des rues dans leur propre famille, lorsque c’est possible, ou leur placement dans des familles d’accueil.

ORIGINES ET PARCOURS

Michel Djaba est à l’origine de cette initiative.

L’association est le fruit d’un long parcours personnel entamé par Michel Djaba, prêtre catholique qui, en 1984, alors qu’il est encore étudiant, est interpellé par le nombre impressionnant d’enfants abandonnés dans les banlieues de la ville de Yagoua. La plupart d’entre eux ne sont pas scolarisés et sous-alimentés. Laissés pour compte, ces enfants mendient leur repas dans la rue.

En s’informant auprès des autorités, il apprend que certains viennent du pays voisin, le Tchad, devenu un champ de bataille avec les toutes les conséquences que cela entraîne : viols, pillage, exécution arbitraire, règlements de compte interethniques, exode de la population qui fuient les horreurs de la guerre. Les enfants constituent les victimes les plus vulnérables de cette tragédie. Un grand nombre d’entre eux grandit dans ces quartiers à la recherche d’un toit et de nourriture. Certains ont perdu leurs parents sur le front, tandis que l’on peut voir les plus petits traverser le fleuve en portant leurs grands frères et grandes sœurs sur les épaules, âgés de sept à dix ans, pour migrer. Une situation intolérable.

Devant cette tragédie, M. Djaba ainsi que d’autres personnes laïques s’organisent par objectif, afin de monter un comité d’accueil et de soutien aux réfugiés pour leur apporter alimentation, santé et scolarisation.

À Yaoundé, où M. Djaba étudie, l’UNICEF recense en février 1988 1 500 enfants en situation difficile et environ 3 000 à Douala. Ces deux grandes agglomérations sont les plus touchées par le phénomène des enfants SDF et des adolescents en difficulté. Actuellement, ce mouvement s’est étendu à pratiquement toutes les grandes villes et localités du Cameroun, multipliant par deux le nombre d’enfants et d’adolescents démunis.

Après avoir été ordonné prêtre en 1988, M. Djaba est envoyé comme missionnaire pour travailler avec les jeunes en difficulté. Cette expérience lui ouvre une nouvelle fois les yeux et son cœur à ces situations de détresse.

À la fin des années 80, le père Djaba compte déjà une vingtaine d’enfants sous sa responsabilité. La plupart d’entre eux sont issus de familles en situation de déséquilibre. Il s’agit d’enfants pauvres, nécessiteux, orphelins ou d’enfants handicapés. Il devient urgent de se mobiliser pour trouver les moyens de les scolariser, de les nourrir, de les soigner, de les habiller… Malgré les dons qu’il recueille à la messe, son salaire de professeur d’espagnol, les offrandes et les élans de générosité, le prêtre n’arrive pas à rassembler les sommes nécessaires pour faire face aux besoins immenses.

Le 1er février 1990, un terrible accident de la circulation emporte trois de ses plus proches collaborateurs : les Camerounais Kenfac (au volant), Talom et un Espagnol, Javier. Quatre ans plus tard, l’association prendra les initiales des victimes pour former son nom, « KENTAJA », afin que leur souvenir reste à jamais gravé dans la mémoire de l’association.

Devant le travail social important que l’association réalise, l’État camerounais lui concède une maison à Nkongsamba, encore en fonctionnement à l’heure actuelle. Rapidement, il prend conscience de la nécessité de recourir à des éducateurs pour constituer une équipe de personnes spécialisées et responsables. M. Djaba finance lui-même la formation de deux personnes, dont l’une d’entre elles, Blaise Kebeuto, dirige le centre d’accueil de Kentaja. C’est ce dernier qui lui conseille d’officialiser son action. Le 14 avril 1994, l’association est immatriculée. Un an plus tard, la ministre des Affaires sociales et de la condition féminine de l’époque ratifie l’accord.

Le nombre de demandes augmente. Il est nécessaire de collecter des fonds et multiplier les contacts en sensibilisant les acteurs nationaux et internationaux. Les activités de l’association Kentaja ont dépassé le cadre strictement local et son travail s’est étendu à d’autres localités.

Michel Djaba, son fondateur, s’exprime ainsi :

« Dans tous les lieux où j’ai travaillé, j’ai été interpellé par la situation d’abandon ou de désaffection des enfants : les plus petits et les jeunes qui constituent le fer de lance de la nation camerounaise. Partout où j’ai été envoyé, cette préoccupation fut une constante : seule une minorité d’enfants vivent une enfance heureuse. Les autres sont mal nourris, souffrent de la faim ou meurent de maladies qui peuvent être facilement évitées ou soignées aujourd’hui. Cette situation est la conséquence logique de la pauvreté et de la misère que vit notre peuple. Face à ce drame, les sentiments de compassion et le désir d’agir pour eux sont venus droit au cœur et emplissent notre esprit. Sans doute s’agit-il de sentiments de révolte et d’impuissance qui viennent du plus profond d’entre nous devant une telle situation. »